Ditulis oleh Fernando Olszewski (@ExiladoMetafísico) dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Mochammad Aldy Maulana Adha.

Salah satu tesis Nietzsche dalam The Birth of Tragedy—adalah tentang bagaimana tragedi Yunani—merupakan produk sintesis antara dua impuls artistik yang begitu kontras, Apollonian dan Dionysian. Tapi apa sebenarnya makna dari dua impuls tersebut? Pertama-tama, orang Yunani kuno memiliki kebijaksanaan populer—berasal dari kepekaan kuat mereka—mengarah menuju pandangan dunia yang pesimistis:

“Mampu mengalami penderitaan besar, amat rentan terhadap rasa sakit—sangat masuk akal bila orang Yunani dalam kondisi ini berbahaya bagi kehidupan: kekejaman yang menyakitkan bagi eksistensi, bisa membawanya menuju pesimisme, menuju penolakan eksistensi itu sendiri.” (Machado, 2017)

Nietzsche mempertimbangkan kebijaksanaan populer Yunani ketika dia menulis bahwa, dalam mitos, raja Midas menemukan Silenus, dewa tarian dan anggur, di hutan dan bertanya kepadanya perihal sesuatu yang paling diinginkannya. Silenus, yang sering mabuk-mabukan dan bernyanyi—sebenarnya, telah menjadi kawan dewa Dionysus/Bacchus—menolak untuk menjawab, tetapi setelah raja bersikeras, dia mengatakan bahwa hal terbaik adalah di luar jangkauan manusia: tidak dilahirkan. Maka hal terbaik kedua adalah mati sesegera mungkin.

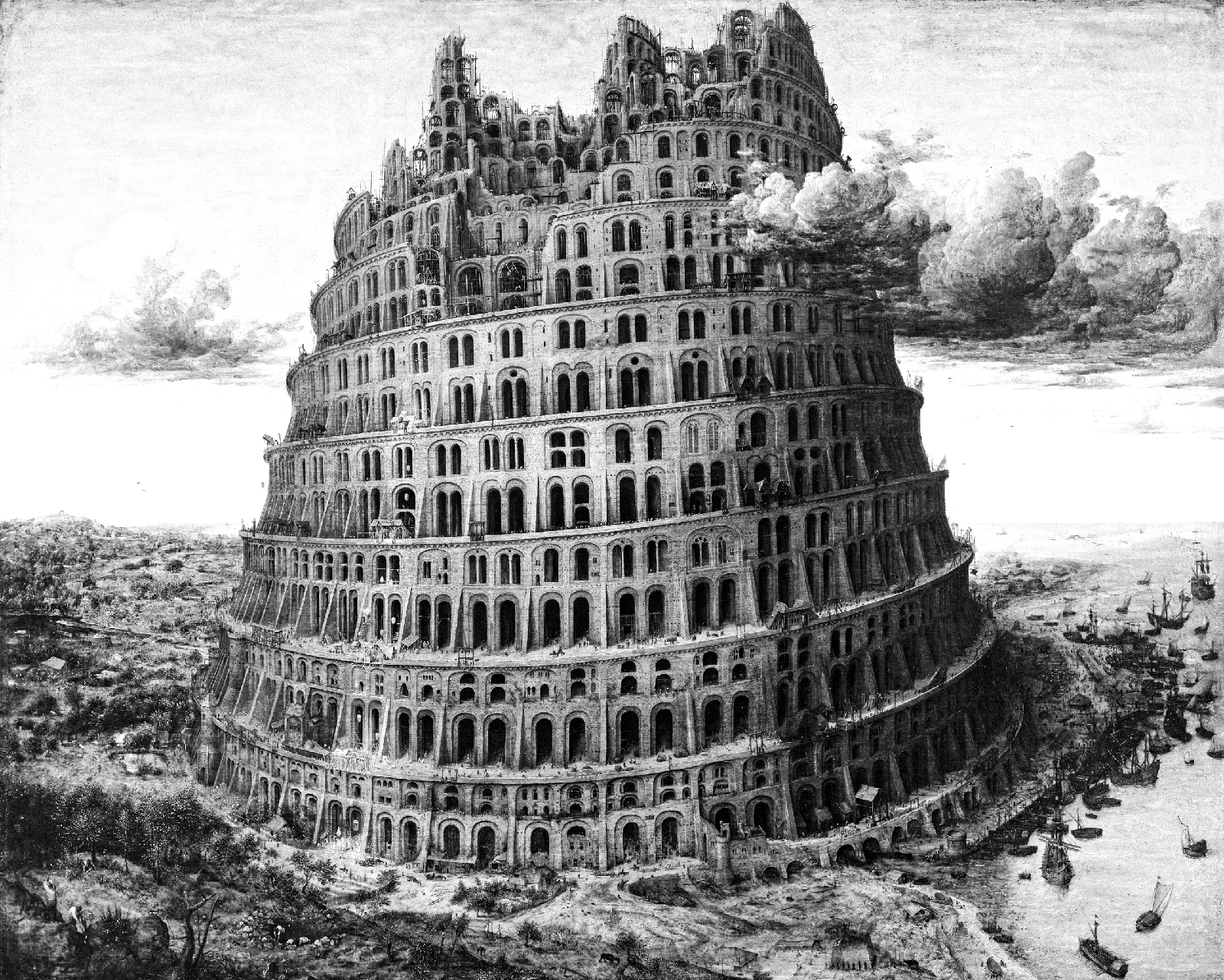

Menurut Nietzsche, Seni Yunani berangkat dari sini. Semenjak seni dan kepercayaan praktis melebur bersama di Yunani, penciptaan dewa-dewi Olympus merupakan jawaban atas masalah eksistensial yang dirangkum dalam Kebijaksanaan Silenus. Apollo, salah satu Olympians, diperlakukan oleh Nietzsche sebagai simbol ukuran, peradaban, proporsi yang indah, “yang berfungsi sebagai semacam tembok besar yang menjaga alam di teluk”, sebab realitas yang ada kacau-balau, menyakitkan, mematikan, dan selalu dalam perubahan konstan.

Seni Apollonian memiliki representasi terbesarnya dalam epos Homeros, dengan para pahlawan dan dewa-dewinya yang indah. Di hadapan kebijaksanaan pesimistis yang cenderung memusnahkan kehidupan, seni Apollonian muncul untuk menjustifikasi kehidupan, untuk mengklaim bahwa kehidupan itu baik, bahwa manusia memiliki nilai baik secara kolektif maupun secara individu. Dorongan Apollonian juga merepresentasikan individuasi, yang mendefinisikan setiap hal di dunia sebagai sesuatu itu sendiri daripada sesuatu yang lain. Ada semacam kebutuhan untuk mengatur—di dunia yang coba ditangani oleh dorongan artistik ini.

Sangat penting untuk memperjelas bahwa dewa-dewi Olympus dan seni yang menyertainya, meskipun berfungsi sebagai pertahanan terhadap alam yang tidak teratur, bukanlah bentuk eskapisme dari dunia. Sebaliknya, seni Apollonian menancapkan akarnya di dunia dan bermaksud mengaturnya: keberadaan dan kehidupan di dunia ini berharga karena seni Apollonian. Bukan sebentuk pelarian dari dunia menuju realitas yang hanya dapat dicapai dengan kenaikan/pencerahan, agama Olympians (agama politeistik—yang paling umum disembah adalah dua belas dewa—dewi Olympian: Zeus, Hera, Poseidon, Aphrodite, Athena, Artemis, Apollo, Hephaestus, Hermes, Demeter, Ares, dan Hestia) dan puisi Homeros berusaha menciptakan benteng dalam realitas— mempertahankannya dari “gangguan alam” yang menyakitkan, kaotis, jelek, dan menyebabkan begitu banyak penderitaan.

Pendek kata, tidak ada keindahan dalam apa yang natural, tetapi hanya dalam apa yang diatur. Keindahan terdiri dari “wujud”. Wujud inilah yang membuat hidup jadi kita inginkan:

“Untuk melepaskan diri dari kebijaksanaan populer yang pesimis, orang Yunani menciptakan dunia yang indah, alih-alih mengungkapkan kebenaran dunia, itu adalah strategi agar kebenaran ini tidak keluar dan membuat orang-orang Yunani menjadi pesimistis.” (Machado, 2017)

“Wujud” diperlukan, sebab yang-mahaprimordial, realitas metafisik yang ada di balik segala sesuatu, membutuhkan wujud yang indah agar dapat membebaskan dan mengindividualisasikan dirinya tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Yang-primordial ini dilihat oleh Nietzsche dengan cara yang sama seperti Schopenhauer melihat Kehendak: adalah apa yang nyata di balik dunia wujud. Tapi itu adalah kenyataan yang tidak mungkin untuk ditoleransi, dan itulah sebabnya seni Apollonian diciptakan. Dorongan Apollonian adalah apa yang membawa ketertiban, individuasi, Negara, dll.

Apollonian adalah tahap pertama yang dianalisis oleh Nietzsche. Tahap kedua adalah seni Dionysian, yang berasal dari kultus yang datang dari luar Yunani dan akhirnya dianut oleh Yunani. Kultus-kultus ini memiliki sosok dewa yang liar, pengembara, pemabuk, dan orgiastik—Dionysus. Meskipun dorongan Apollonian merepresentasikan mimpi dalam kenyataan—mimpi peradaban, mimpi wujud-wujud dan proporsi yang indah, individual, teratur, dan terukur—dorongan Dionysian membawa serta keinginan untuk kembali ke yang-primordial, dunia Kehendak, yang alami, kaotis dan tanpa ukuran. Dionysian merayakan aspek-aspek realitas ini, mencari lebih banyak pengalaman mistik tentang penyatuan dengan segala sesuatu ketimbang menghasratkan keteraturan dan pemisahan. Ini merepresentasikan bahaya tidak hanya untuk seni Apollonian dan dewa-dewa Olympus, tetapi juga untuk cara hidup orang Yunani, sebab seni Apollonian dan kepercayaan Olympus adalah sesuatu yang menopang gagasan tentang apa yang membuat seseorang bisa dikatakan sebagai orang Yunani.

Kemabukan memproduksi jalan pulang ke keadaan alami di mana tidak ada diferensiasi, yang mengguncang fondasi eksistensi, karena itu mengungkapkan sekali lagi kepada orang Yunani bahwa situasi di tempat yang mereka tinggali hanyalah mimpi peradaban, individualitas, ketertiban, dan keindahan. Dan jika ini semua hanya mimpi, kita kembali ke Kebijaksanaan Silenus: lebih baik tidak dilahirkan; hal terbaik kedua adalah mati secepatnya. Menurut Nietzsche, inilah saat bentuk baru ekspresi seni datang untuk menyelamatkan orang Yunani dari pesimisme sekali lagi: tragedi. Mengutip Roberto Machado, dalam Nietzsche and the Truth:

Jenis seni baru ini (tragedi)—yang merepresentasikan epitome peradaban Yunani—tidak bermaksud untuk membangun parit lain, sekat lain, tembok besar lain yang menghentikan pintu masuk dan perluasan Dionysian, seperti yang ingin dilakukan oleh seni Apollonian dan puisi epos. Ciri khas dari strategi artistik baru adalah mengintegrasikan, dan bukan untuk menekan, elemen Apollonian, mengubah kemuakan yang disebabkan oleh kengerian dan absurditas eksistensi dalam representasi yang mampu membuat kehidupan menjadi mungkin. (Machado, 2017)

Dan dalam kata-kata Nietzsche:

Tragedi itu indah—sejauh gerakan naluriah yang menciptakan kengerian dalam hidup memanifestasikan dirinya dalam tragedi sebagai naluri artistik, dengan senyumnya, seperti anak kecil yang sedang bermain. Apa yang menarik dalam tragedi itu sendiri adalah bahwa kita melihat naluri yang mengerikan menjadi naluri seni dan bermain di depan mata kita. (Machado, 2017, hlm. 37)

Seni tragis mampu menyatukan Apollonian dan Dionysian, wujud dan esensi, tabir Maya dan Kehendak. Namun, itu adalah persatuan yang tidak ditampilkan sebagai koeksistensi pasifis dan abadi, tetapi sebagai konflik antara dua kekuatan, di mana pengetahuan Apollonian untuk sementara dikalahkan oleh Dionysian. Artinya, menurut interpretasi Nietzschean, individuasi (yang diagungkan Apollonian) terungkap sebagai penyebab semua rasa sakit dan penderitaan kita.

Nietzsche menulis:

“Bentuk paling universal dari takdir tragis adalah kekalahan yang menang atau kemenangan yang dicapai dalam kekalahan. Setiap kali individualitas kita dikalahkan: dan, bagaimanapun, kita merasakan kehancurannya sebagai kemenangan.” (Machado, 2017, hlm. 38)

Metafisika para seniman: “[...] merupakan konsepsi bahwa seni adalah aktivitas metafisik yang tepat dari manusia, konsepsi bahwa hanya seni yang memungkinkan pengalaman hidup sebagai sesuatu yang kuat, tak dapat dihancurkan, dan ceria— terlepas dari perubahan fenomena.” (Machado, 2017)

Nietzsche melihat metafisika para seniman sebagai respons terhadap metafisika konseptual dan sains. Dia percaya bahwa seni tragis berumur singkat di Yunani, menghilang tiba-tiba, dan mengidentifikasi Euripides dan Socrates sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab atas kematian tragedi.

Bagi Nietzsche, Euripides bertanggung jawab untuk mengurangi pentingnya dan penggunaan elemen yang dia anggap penting dalam tragedi: paduan suara yang tragis. Elemen ini, yang digunakan selama pertunjukan, adalah fokus utama dalam tragedi yang “mendahului” Euripides, tepatnya karena melalui paduan suara yang tragis, penonton dapat merasakan apa yang terjadi—dan tidak hanya memahami peristiwa dalam drama sebagai pelajaran moral atau apa pun itu. Tesis Nietzsche adalah bahwa tragedi tidak seharusnya dijelaskan, tetapi dirasakan, dan di situlah bagian penting dari tragedi terletak. Ini tidak hanya sebentuk katarsis, tetapi obat, tonik terapeutik yang membuat mereka yang menontonnya merasakan emosi mereka tanpa perlu mengekstraksi pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana dunia berfungsi. Bukannya kita tidak bisa belajar darinya, tetapi pembelajaran ini lebih terhubung dengan afeksi (perasaan) ketimbang dengan intelektualitas (pikiran). Menurut Nietzsche, tanpa paduan suara yang tragis, hal ini tidak terjadi.

Euripides akan menjadi representasi Socrates dalam konteks seni tragis, dan oleh karenanya Nietzsche menyatakan dia sebagai penulis yang mempercepat “the death of tragedy”—benar-benar bunuh diri, karena Euripides menulis tragedi. Tesis Nietzsche menegaskan hal berikut: walaupun sebelum tragedi Euripides membuat penonton menyentuh “yang-nyata” tanpa perlu melihatnya dengan cara yang dapat dipahami, setelah Euripides kita kedatangan “estetika Socrates”, yang terjadi ketika penyair tunduk kepada filsuf, seseorang yang menganalisis dunia melalui akal dan bermaksud untuk memiliki pengetahuan tentang apa yang universal dan apa yang penting.

Tragedi, sebelumnya, tidak punya kebutuhan untuk menghubungkan peristiwa dengan “logika yang terlihat”, peristiwa tidak mesti memiliki sebab dan akibat yang eksplisit. Kepentingannya terletak pada bagaimana membuat penonton “merasakan”, bukan “memahami”. Hal ini, menurut Nietzsche, tidak dapat ditoleransi oleh para filsuf. Aeschylus dan Sophocles menulis tragedi mereka sehingga mereka dapat bertindak sedemikian rupa sampai menimbulkan perasaan mabuk vitalis kepada penonton. Euripides, sebaliknya, “[...] menjadi penyair rasionalisme Socrates: kritiknya terhadap seni adalah perpanjangan tangan dari kritik Socrates terhadap manusia yang menjalankan tugasnya menggunakan naluri karena mereka tidak-sadar.” (Machado, 2017)

Bertindak berdasarkan insting tanpa berusaha memahami apa yang dilakukannya tentu bertentangan dengan segala sesuatu yang dicari oleh filsuf, yaitu kejernihan pengetahuan saintifik. Pengetahuan tragis dan artistik, pemahaman semacam itu, yang menghubungkan penonton dengan yang-primordial, dengan Kehendak, tanpa perlu pemahaman yang jelas dan sadar tentang mekanisme metafisik—adalah sesuatu yang sepenuhnya dibenci oleh filsuf—dan Euripides adalah juru bicara filsuf di antara para penyair tragis. Filsafat Socrates, yang merupakan induk dari semua ilmu, termasuk ilmu pengetahuan modern—adalah pencarian pemahaman yang mendetil tentang alam. Ia berusaha menembus alam dan mengungkapkan esensi dunia di balik wujudnya. Meskipun kerudung Maya menutupi mata manusia, filsafat mengungkap dunia, mengungkapkan kebenaran di balik ilusi.

Nietzsche sangat dipengaruhi oleh Schopenhauer, dan pengaruh ini begitu nyata dalam The Birth of Tragedy, buku pertamanya. Bagi Schopenhauer, esensi di balik wujud adalah Kehendak, sebuah kekuatan metafisik yang tunggal, tak lekang oleh waktu dan imanen, yang menjiwai semua keberadaan: dari kekuatan paling dasar fisika Newton hingga organisme paling kompleks. Kehendak tidak memiliki tujuan rasional, tujuan akhir, tetapi hanya kebutuhan mendesak untuk mengobjektifikasi dirinya dalam berbagai hal. Dari sinilah individuasi yang kita lihat di dunia material berasal. Meskipun kita tampak terpisah dalam representasi Kehendak, meskipun ada ilusi tatanan rasional yang dapat kita urai menggunakan kecerdasan dan pengamatan, esensi di balik ilusi multiplisitas alami ini adalah Kesatuan yang irasional dan kaotis:

[...] pemahaman yang dimiliki Schopenhauer tentang Kehendak, kita dapat mengatakannya, sebagai dorongan serampangan dan buta, sebagai kehausan hidup, Kehendak akan segera mengonkretkan ide dan secara tidak langsung mewujudkannya dalam fenomena. Untuk memuaskan hasratnya yang tidak henti-hentinya untuk hidup, kesatuan primitif Kehendak akan melipatgandakan dirinya melalui prinsip individuasi dan kausalitas, menyebarkan dirinya dalam banyak hal yang membentuk dunia fenomena, bahkan yang terkecil dan yang paling terisolir dari fragmen-fragmen ini pun akan tetap menjadi satu, produk dan ekspresi dari Kehendak. (Dias, 1997)

Kehendak, bagi Schopenhauer dan Nietzsche, adalah kaotis, tidak stabil dan menyebabkan rasa sakit serta penderitaan bagi makhluk hidup, di mana ia mengobjektifikasikan dirinya sendiri—rasa sakit dan penderitaan yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk mengulangi representasi individu baru dari Kehendak. Tapi meskipun bagi Schopenhauer seni bisa berfungsi sebagai penolakan temporer dari Kehendak, pelarian dari rasa sakit hidup yang kacau, bagi Nietzsche Kehendak itu artistik dalam dirinya sendiri, dan ia menebus dirinya sendiri dalam wujud yang dihasilkannya. Dan penebusan eksistensial ini tidak hanya terjadi melalui seni tragis, tetapi juga melalui seni Apollonian, misalnya. Selama momen Apollonian dalam seni Yunani, ada obat penawar rasa sakit dunia, untuk kenaturalan dan kemenjadian yang kaotis. Tragedi datang hanya untuk mendamaikan roh Apollonian dan Dionysian, sesuatu yang, bagi Nietzsche, menciptakan bentuk penebusan yang superior melalui seni. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baginya, bahkan seni Apollonian sudah mampu membuat hidup lebih layak untuk dijalani:

Kebutuhan bahagia dari pengalaman seperti mimpi ini dengan cara yang sama diungkapkan oleh orang-orang Yunani pada Apollo: Apollo, dalam kualitas dewa yang memiliki kekuatan konfigurasi, pada saat yang sama adalah dewa ramalan. Menurut akar dari namanya yang “gemerlap”, keilahian cahaya, ia juga berkuasa di atas wujud indah dunia fantasi. Kebenaran superior, kesempurnaan keadaan-keadaan ini, dalam kontraposisinya dengan realitas umum, seperti celah dan dapat dipahami, diikuti oleh kesadaran mendalam tentang penyembuhan dan sifat masuk akal dari tidur dan mimpi, secara simultan merupakan analogi simbolis dari kemampuan meramal dan juga kemampuan artistik, yang dengannya kehidupan menjadi mungkin dan layak dijalani. (Nietzsche, 2005)

Ini sangat bertentangan dengan pesimisme Schopenhauer dan Kehendak-nya yang menyangkal etika, yang menganggap bahwa menjauhkan diri dari dunia sebagai respons definitif terhadap kondisi manusia. Dalam karya pertama Nietzsche kita menemukan apa yang kemudian disebut Pesimisme-Dionysian:

“Adalah pesimisme romantis dalam bentuknya yang paling ekspresif, baik itu dalam Schopenhauerian tentang Kehendak, baik itu dalam musik Wagnerian [...] Bahwa masih ada pesimisme yang begitu berbeda dan klasik—intuisi semacam itu milikku [...]” (Nietzsche, 2001)

Sebagian besar, filsafat Nietzsche terdiri dari upaya abadi untuk menolak pesimisme yang menolak kehidupan à la Schopenhauer. Tentang tipe pesimismenya, dia menulis:

“[...] Pesimisme masa depan ini—dan itu akan datang! Aku sudah melihatnya datang!—aku menyebutnya Pesimisme-Dionysian.” (Nietzsche, 2001)

“Corak” pesimismenya ini akan menjadi varian dari pesimisme yang dia lihat dalam tragedi Yunani, yang merangkul kehidupan dengan segenap rasa sakit dan kemalangannya.

Kita hanya bisa berspekulasi apa yang akan Schopenhauer pikirkan tentang pesimisme Nietzsche. Namun tampaknya jelas bahwa dia akan menolaknya dan bahkan tidak akan menganggapnya sebagai pandangan negatif tentang eksistensi. Ketika kita membaca bagian-bagian the World as Will and as Representation, menjadi sulit untuk membayangkan Schopenhauer setuju dengan tesis bahwa kita harus merangkul kemenjadian dengan semua rasa sakit dan penderitaan yang terkandung di dalamnya. Seluruh filsafat Schopenhauerian seperti pendakian besar menuju puncak pengetahuan yang mengerikan: bahwa tidak ada hal baik yang bisa diperoleh dengan melestarikan keadaan yang kita sebut “kehidupan”. Bahkan seni, terutama musik, dengan segala keindahan dan kapasitas pelariannya, tidak mampu menang melawan Kehendak. Oleh karena itu, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menyangkal Kehendak dalam diri kita, bukan dengan membunuh diri kita sendiri, tetapi menjauhkan diri dari kehidupan. Bagi Schopenhauer:

“[...] kita dapat menyebut penekanan otomatis yang total dan penolakan Kehendak ini sebagai kebaikan tertinggi, summo bonum, dan melihatnya sebagai satu-satunya dan cara radikal untuk menyembuhkan penyakit—yang kesemua caranya adalah anodin (obat pereda nyeri), yang hanya bisa meringankan.” (Schopenhauer, 2005)

Namun ada filsuf pesimisme lain yang mampu mengomentari filsafat Nietzsche sejak ia hidup pada abad ke-20: Cioran. Kita mungkin tidak tahu persis apa yang akan dipikirkan Schopenhauer tentang Pesimisme-Dionysian, tetapi kita memiliki pemikiran filsuf lain yang, dengan caranya, juga menyangkal kehidupan dan keberadaan dengan cara yang lebih mendalam dan ekstrem—sebab Cioran skeptis tentang postulat metafisika yang tepat. Penyangkalan hidupnya terjadi karena dia menganggap bahwa kesadaran sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan dari rasa sakit dan penderitaan. Bagi Cioran, dilahirkan adalah mengada, dan keberadaan sama dengan penderitaan. Tentang Nietzsche, Cioran menulis:

Kepada seorang murid yang ingin tahu di mana aku berdiri sehubungan dengan penulis Zarathustra, aku menjawab bahwa aku sudah lama berhenti membacanya. Mengapa? “Aku menganggapnya naif ...” Aku menahan antusiasmenya, menentang semangatnya. Dia menghancurkan begitu banyak berhala-berhala hanya untuk menggantikannya dengan yang lain: ikonoklas palsu, dengan aspek ketidakdewasaan dan keperjakaan tertentu, kepolosan tertentu yang melekat dalam karier soliternya. Dia mengamati manusia hanya dari kejauhan. Seandainya dia mendekat, dia tidak akan bisa membayangkan atau mengumumkan übermensch (adimanusia) itu, angan-angan yang tidak masuk akal, menggelikan, bahkan aneh sekali, sebuah khayalan yang hanya bisa muncul dalam pikiran tanpa waktu, untuk mengetahui ketenangan panjang menjijikan dari ketidakmelekatan. Marcus Aurelius jauh lebih dekat denganku. Tidak ada keraguan sedikit pun antara lirisisme yang carut-marut dan prosa penerimaan: Aku menemukan lebih banyak kenyamanan, bahkan lebih banyak harapan, pada kaisar yang lelah ketimbang pada nabi yang bergemuruh. (Cioran, 1976)

Referensi:

Cioran, Emil. The Trouble with Being Born. New York: Arcade, 1976. Tradução para o inglês de Richard Howard.

Dias, Rosa. “A influência de Schopenhauer na filosofia da arte de Nietzsche em O Nascimento da Tragédia” In Cadernos Nietzsche. n. 3, São Paulo, 1997.

Machado, Roberto. Nietzsche e a Verdade. São Paulo: Paz e Terra, 2017.

Nietzsche, Friedrich. O nascimento da tragédia. São Paulo: Cia das Letras, 2005. Tradução de J. Guinsburg.

A Gaia Ciência. São Paulo: Cia das Letras, 2001. Tradução de Paulo César Lima de Souza.

Schopenhauer, Arthur. O Mundo como Vontade e Representação. São Paulo: UNESP, 2005. Tradução de Jair Barboza.